好きな曲をピアノで自由にアレンジして弾きたい…きっとピアノを始めた多くの人が憧れるスタイルですよね。

一方、このスタイルを目指し理論の勉強などを始めたものの思うように身につかない…そういう経験をされた方も多いのではないでしょうか。

今回はそのような方に向けて、効率よく「耳コピアレンジ」を身につけるためのおすすめ書籍をご紹介します。

おすすめ書籍「ずっしーのピアノ教室」の概要

おすすめしたい書籍は「ずっしーのピアノ教室」です。この本はYouTubeでも活躍するずっしーさん自身が経験した方法論をもとに「誰でも耳コピが身につけられる」という理念のもと、マスターのコツを惜しみなく解説する本になっています。

ずっしーさんの紹介

ずっしーさんがピアノを始めたのは18歳!「幼少期から始めないとうまくなれない」…とイメージしがちなピアノですが、こうして実証されている方がいると心強く感じますね。

ずっしーさんのYouTubeチャンネルには、独特の視点で音楽理論を楽しく学べる動画が多数アップされており、今回ご紹介する著書の紹介動画もアップされていますので、ぜひご覧ください。

この本をおすすめしたい人

冒頭でも触れましたが、この本はこのような人に是非おすすめします。

- 音感を身に付けたい人

- 耳コピが出来るようになりたい人

- 独自のピアノアレンジで曲を自由に弾きたい人

僕自身の感想も、ゆっくり実践しながら読み進めていけば上記の目標に近づける、そういう本だと思います。

ただし少し注意点もあります。

この本は「ゼロから耳コピアレンジが出来るようになる」を目的にしている通り、初心者向けに作られてはいますが、全くの初心者向けではないというものです。

基本的にコード やスケールの基礎知識が前提となっていますので「コード ってなに?」状態だと当然理解まで時間がかかるでしょう。

一番理想的なのは「耳コピや即興演奏を身に付けたくていろんな理論書を読み漁ってきたけど、やっぱ出来ないよー>< もっといい勉強方法ないかなぁ…」

こういう過程を踏んできた人にはジャストフィットだと思います!

レッスン内容ダイジェスト

本書は以下の章構成になっています。

- 第1章 ゼロから耳コピアレンジが出来るようになるまで

- 第2章 音感を習得する方法

- 第3章 コードの仕組みを知ろう

- 第4章 ピアノ奏法を学ぼう

さあ、それでは章ごとのポイントをダイジェスト形式で解説しましょう。

第1章 ゼロから耳コピアレンジができるようになるまで

この章ではずっしーさんが経験した挫折と現在の方法にたどり着くまでの過程が赤裸々に語られています。

そしてこの章のもっとも重要なポイントは「すべてのカギは『音感』にある」と説いている点です。

音感があれば何ができるのか、という疑問には以下の項目を挙げています。

↓音の響きを覚えることができる

↓知識と音を結びつけることができる

↓耳コピアレンジへの道が開ける

↓即興演奏ができるようになる

↓音感は全ての音楽スキルの土台

つまり耳コピアレンジを習得するためには、正しい順序で学ぶことが重要であり、まずは音感を鍛えることが最優先である、という結論に導いてくれます。

音感を鍛えると音楽理論などで得た知識(この段階では机上の知識)を具体的な音として落とし込むことができるので、実用的な知識として活用することができます。これが学ぶ順番が重要とされている理由です。

第2章 音感を習得する方法

2章では音感習得のトレーニング方法について40ページ以上に渡り詳細な解説がされています。

音感にも種類があり、鍛えるべきは次の3つの音感とされています。

- 音階を判別する音感 → メロディを判別するスキル

- 和音を判別する音感 → コードを判別するスキル

- コード進行を判別する音感

この3つのスキルを向上させるにはそれぞれ別のトレーニングが必要となります。

本書ではそれぞれのスキル向上方法と具体的トレーニング方法が譜面や動画などの豊富なツールを用いて解説されていますので、練習方法で迷うこともありません。

この章のおすすめレッスン

この章ではメロディ音感の鍛え方として「移動ド唱法」というレッスン方法が提示されていますので一例として深掘りしてご紹介します。

まず「移動ド」とは「ドレミファソラシド」を『音名』ではなく『音階』として捉える考え方です。

- 音名…絶対的な音の高さを表す

- 音階…相対的な音の高さを表す

これだけだと分かりにくいので鍵盤で確認してみましょう。

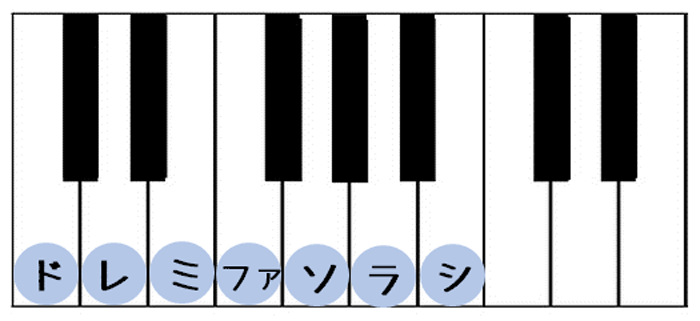

例としてキーがCメジャーの場合のドレミファソラシドの位置です。

Cからドレミファソラシが始まっていますよね。キーがCの場合は音名も音階もドはドの位置です。当たり前の表現ですが。

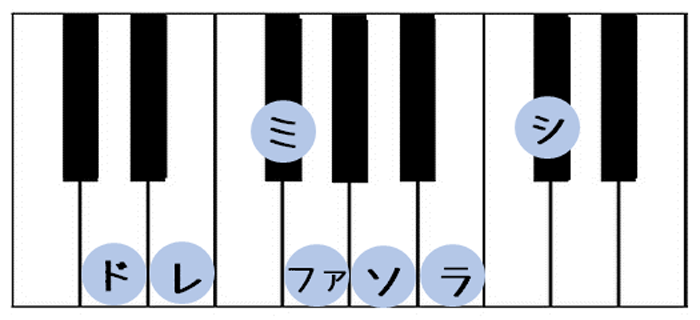

ではキーがDメジャー の場合はどうでしょうか。

の場合はどうでしょうか。

今度はDの位置からドが始まります。

このように、調に従って音階の中心である「ド」を移動させていく考え方が移動ドです。(対してドレミを音階ではなく音名として固定する「固定ド」という考え方もあります。)

耳コピアレンジをスムーズに行うためには、どの調であってもドレミ…を感じ取る力が必要になってきます。「移動ド唱法」というのはこの感じ取る力を養うトレーニング方法です。

その具体的なやり方を一言で表すと「様々なメロディやフレーズをひたすら音階で歌っていく」というシンプルなものですが、実際は様々な視点から具体的なトレーニング方法が解説されています。

習得するには地道で根気強く取り組む必要はありますが、これを習得する効果は非常に大きいといえるでしょう。

(参考)ずっしーさんの音感トレーニングアプリ

ずっしーさんは本書とは別に音感を鍛えるスマホアプリもリリースしています。こちらはゲーム感覚で音感トレーニングできるアプリになっています。

第3章 コード の仕組みを知ろう

第3章ではコードの仕組みを深掘りして解説されています。

音感を身につけることが耳コピアレンジの第一段階であり有効な手段ですが、音感のみだと心もとないのが正直なところ。基本的に音を1音ずつ聴き取っていくわけですから非効率なんですね。

そこで登場するのがコードの知識です!音感+コードの知識が備わっていれば耳コピアレンジの効率性を一気に高めてくれます

この章ではコードとメロディの密接な関係を始め、コードに関する実践的な解説がなされています。例えばJPOPでよく使用される以下のコード進行を例にした詳細な分析は非常に参考になるでしょう。

- F-G-C-C(Ⅳ-Ⅴ-I-I)

- F-G-Em-Am(Ⅳ-Ⅴ-Ⅲ-Ⅵ) ※王道進行

- F-C-F-G(Ⅳ-I-Ⅳ-Ⅴ) ※カノン進行

- Am-F-C-G(Ⅵ-Ⅳ-I-Ⅴ)※ポップパンク進行

この章のおすすめレッスン

この章には独自のアレンジを作るのに欠かせない「メロディにコードをつける方法」が解説されています。

既存曲のコードを変えることを「リハーモナイゼーション」(通称:リハモ)といいますが、この章では実際にリハモする過程を学ぶことが出来ます。

題材となるのは「大きな古時計」。原曲はシンプルでいかにも童謡といった感じですが、リハモすることによって哀愁感が出て曲の雰囲気がガラッと変わるのが面白い!

ノンダイアトニックコードといわれる「調性外」の音を加えることにポイントですが、具体的にどういう音を加えるのがいいのか、その辺りが論理的に解説されているので勉強になります。

第4章 ピアノ奏法を学ぼう

メロディ、コード、リズムの3つが音楽を構成する「音楽の3要素」と言われていますが、このうちメロディ、コードに関して2,3章でその仕組みや聴き取り方を学んできました。

そして最終章である4章の焦点はリズムです。

耳コピにより曲の構造はある程度把握できたとして、それを実際にどう弾くか、という部分で肝になるのがリズムなのです。

ピアノは楽器の王様といわれるくらい、ピアノ単体で幅広いジャンルの音楽を表現することができますが、そのポイントは「拍子」「ビート」「アクセント」です。

4章では上記のポイントに加え、初心者が特に気になるであろう「左手と右手の役割分担」など具体的な奏法が解説されています。

この章のおすすめレッスン

バンドにおいてリズムといえばドラム!…ですが、この章ではドラムをピアノに置き換えるという解説がおすすめです。

少しだけポイントにご紹介します。

- バスドラムを表現する

ベースの音を低音域で単音、またはオクターブで鳴らす - スネアドラムを表現する

2音以上の和音を中音域やや低めで鳴らす - ハイハットを表現する

バスドラム役のベース音とスネアドラム役の和音の間に隙をみて単音を入れる - タムタムを表現する

(バスドラムやスネアドラムの役割は一旦気にせず)左右の手をフルに使ってフィルインを表現する

いかがですか?実際の解説はドラムのイラストと譜面、動画を使って視覚的に解説されていますので、こちらもとても分かりやすいです。

まとめ

最後に本書の要点をまとめます。

- 第1章では耳コピアレンジを身につけるための手順を解説

- 第2章では音感を習得する具体的なトレーニング方法を解説

- 第3章ではコードやコード進行の仕組みを解説

- 第4勝ではリズムを中心としたピアノ奏法のトレーニング方法を解説

学ぶ手順にこだわりながら具体的なトレーニング方法を提示してくれる本書を、個人的には宝探しに出かける時の地図のようなものだと感じています。宝物はもちろん、ピアノを思うがままに弾けるというスキルです!

繰り返しになりますが、音感を始め習得するには地道な努力が伴うものが多いですが、ぜひじっくり取り組むマインドを持っていただければと思います。そうすればこの本は大きな助けになってくれるはずです。

Amazonが提供する”Amazon Music Unlimited”は、

6500万曲が聴ける音楽サブスクリプションの中でもトップクラス!

今なら30日無料で聴き放題です。是非この機会に!